DELINQUENCY

子供が事件を起こしてしまった場合、すぐにご連絡ください

少年事件の実績豊富な弁護士がお悩みをお聞きします

少年事件とは

少年事件の特色

少年事件と一般の刑事事件との目的の違い

少年(20歳に満たない者)は、一般的に成人に比べて精神的に未成熟であり、家庭や学校などの環境が要因となって、犯行を犯すことが多いです。また、少年は、人格も発展途上にあるから、外部からの教育的な働きかけにより短期間で更生しうる存在です(可塑性)。このような少年の特性から、少年法は、少年の健全な育成という観点から、性格の矯正と環境調整に関する保護処分を行うことを目的としています。

全件送致主義

少年の被疑事件については、おおむね成人(満20歳以上の者)と同様の捜査手続を経た後、全件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

身体拘束についての特則

身体拘束が少年に与える影響の大きさに鑑み、少年被疑者の身体拘束については、成人とは異なる規定が置かれています。

- 検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。

- 検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。

- 少年鑑別所を勾留場所とすることができます。

このように少年の身体拘束は例外的となっているため、逮捕後、勾留請求される場合には、その身体拘束について争い、早期の釈放を目指すことが重要です。

審判対象となる少年

審判の対象となる少年

- 罪を犯した少年(犯罪少年)

- 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)

- 一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞れのある少年(虞犯少年)

触法少年について

(ア) 触法事件の特色

触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことです。14歳未満の少年は、刑事責任能力がないため、刑罰法令に触れる行為を行っても犯罪とはならず、捜査や逮捕・勾留をすることも、刑罰を科すこともできません。年齢の基準時は触法行為時です。

低年齢の子どもが非行に至る背景には、虐待やいじめなどの家庭 や学校の問題、精神疾患といった複雑な育成上の問題があることが多く、福祉的・教育的観点を持った専門家が関与することではじめて少年にとって適正な処遇が実現できます。そのため、触法少年については、まず児童相談所に通告され、家庭裁判所は、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、審判を行うことができます。

(イ) 触法調査について

警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、触法少年にあると

疑うに足りる相当の理由がある者を発見した場合、必要があるとき は、事件について調査をすることができます。この警察官による調査を、触法調査といいます。触法調査は、「少年の情操の保護に配慮しつつ」行われるものとされています。

虞犯少年について

(ア) 虞犯(ぐはん)事由

虞犯少年とは、一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞れのある少年をいいます。

一定の事由とは、

- 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること、

- 正当の理由がなく家庭により付かないこと、

- 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること、

- 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

のいずれかをいいます。虞犯事由は、制限列挙と解されています。

虞犯は犯罪には至っておらず、成人であれば処罰の対象にはなりません。少年法が虞犯少年について規定しているのは、未だ犯罪行為にまで至ってはいないが不良な行為をしている少年を早期に発見して適正な保護を加えることにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防ぐことを目的としています。

(イ) 虞犯事件の手続

警察は、任意調査として、虞犯についての調査ができます。虞犯少年は警察の街頭歩道や少年相談が発見の端緒となることが多いです。 警察は、虞犯少年を認知したときは、少年、保護者、参考人を呼び出

し、質問することができます。虞犯調査の結果、少年の年齢に従い、

児童相談所へ通告するか、家庭裁判所に送致する手続きを取ります。

弁護士が、少年や保護者などから警察に呼び出されているとの相談を受けた場合は、少年又は保護者の代理人として調査に付き合うなどして、不当な調査が行われないように注意します。

弁護人・付添人について

弁護人

被疑者段階においては、少年又は少年と一定の関係にある者は、いつでも弁護人を選任することができます。弁護人には、違法、不当な捜査活動がなされないように監視したり、被疑事実を認めている事件においては示談交渉を行うなど、被疑者である少年の権利・利益を擁護するために可能な限り努力することが求められます。弁護人には、私選弁護人と国選弁護人があります。

私選弁護人

私選弁護人の選任権者は、被疑者である少年ならびに少年の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹です。少年は、保護者の意向にかかわらず、自ら弁護人を選任することができます。また、法定代理人も、少年の意向にかかわらず、自ら弁護人を選任することができます。

被疑者国選弁護人

捜査段階においては、少年事件も成人事件と同様に被疑者国選弁護人を選任することができます。対象事件は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固にあたる事件」です。また、少年が「貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと」が必要です。「貧困その他の事由」は、少年についてのみ考慮され、保護者の資力は考慮されません。選任は、原則として少年の請求によりますが、職権で選任される場合もあります。

被疑者国選弁護人は、被疑者が身体拘束を受けている場合に選任が可能です。また、勾留に代わる観護措置により少年鑑別所に少年が収容された場合にも、被疑者国選弁護人の選任が可能となります。

付添人

少年事件では、捜査段階の弁護人選任の効力が家庭裁判所送致時に失われるので、送致後に改めて付添人として選任される必要があります。付添人は、刑事訴訟手続きにおける弁護人と同様、少年の権利を擁護し、その代弁者としての性格(弁護人的性格)と、少年保護事件の目的が適正に実現されるため、家庭裁判所に協力し、援助する役割(協力者的性格)を有しています。

少年が家庭裁判所へ送致された後、少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、添付人を選任することができます。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可は必要ありません。

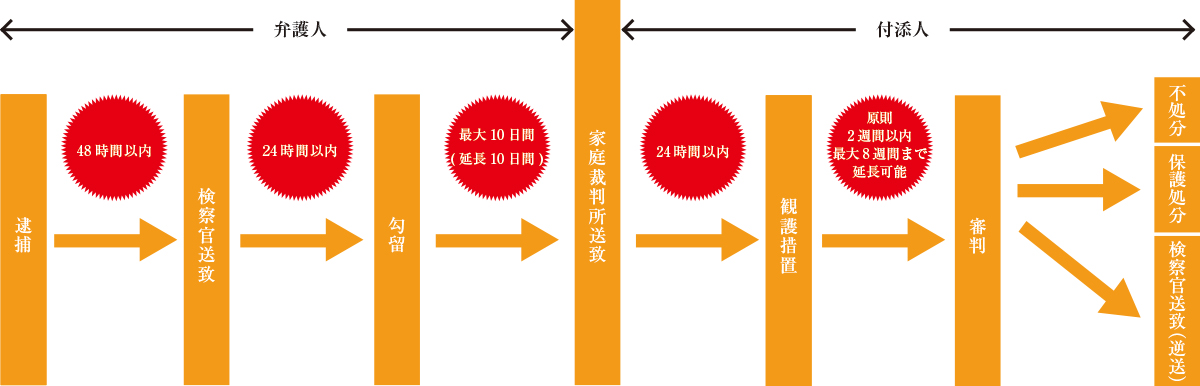

少年事件の流れ

手続の全体図

少年事件の対象

少年の意味

少年事件の審判の対象となる少年は、20歳に満たない者です(少年法2条1項)。審判の対象となる少年は、3つの種類に分かれています。

捜査段階

ア 少年事件の特色

犯罪少年の事件は、捜査段階では刑事訴訟法が適用されることから、成人と同じく、被疑者として逮捕・勾留されることがあります。長期間の身体拘束により、職場の解雇や退学処分をうけるおそれがあり、少年の更生にとって重大な悪影響を与えかねません。

このような少年に対する悪影響から、少年法は、少年の勾留については特別な規定を定めており、少年に対する身体拘束を抑制しようとしています。

イ 勾留に対する対応

弁護人としては、勾留を避けるための活動をすることが重要です。具体的には、検察官に対して、勾留の要件に満たさない事情を記載した意見書を作成して提出します。意見書の添付書類としては、身元引受書、陳述書(家族、担任、職場の雇用主等)、誓約書(被害者と接触しない、逃走しない、罪証隠滅しない等)、謝罪文、反省文、示談書、嘆願書等があります。検察官が勾留請求をした場合には、裁判官に勾留請求を却下するように働きかけます。

上記の活動にもかかわらず勾留された場合には、弁護人としては、勾

留が違法・不当であるとして、勾留に対する準抗告を行います。

ウ 取調べに対する対応

少年は未熟で、被暗示性・迎合性が高く、取調べに対する抵抗力が成人以上に弱く、意に反する供述調書が作成される可能性が高いです。そのため、事案によっては、捜査機関に対して、取調べ状況の録音・録画をするように申し入れをすることも考えられます。

仮に、違法・不当な取調べが行われている(おそれがある)ときには、弁護人は書面その他の適宜の方法で捜査機関に対して抗議するなどして、即時にこれをやめさせるように努めるべきです。

エ 示談・被害弁償

少年事件においても、被害者のいる事件の場合、示談に向けた活動をすることが重要です。少年は自身に資力があることは少ないので、示談交渉を進めるにあたっては保護者等の協力が必要です。示談の直接的な目的は、被害者を慰藉し、被害感情を和らげるところにあります。

示談の成立は、早期の身体拘束からの解放にも繋がるので、早期に交渉に着手するのが望ましいです。

家庭裁判所送致

少年事件では、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合及び犯罪の嫌疑はなくとも家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯事由)がある場合には、全ての事件を家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

他方、犯罪の嫌疑がなく、虞犯少年にも該当しないときには、不起訴処分に付されます。そのうち、児童福祉法上の措置を必要とする少年(要保護少年)については、福祉事務所又は児童相談所に通告さることになります。

観護措置

ア 観護措置の概要

観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全するとともに、緊急に少年の保護が必要である場合に終局決定をするまでの間、少年を保護するための措置です。被疑者段階で逮捕又は勾留されている少年が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、裁判所に到着したときから24時間以内に、観護措置をとるか否かを決定する必要があります。

観護措置は、「審判を行うため必要があるとき」(観護措置の必要性)にとられます。監護措置の必要性は、①身柄確保の必要性、②緊急保護のための暫定的身柄確保の必要性、③収容鑑別を実施する必要性がある場合に認められます。

監護措置の期間は、原則2週間とされているが、ほとんどの事件で更新され、原則4週間といえる運用がなされています。

イ 付添人の活動

監護措置は4週間程度の長期間になることから、学生については退学処分、就労者については解雇の危険は高く、少年の更生を妨げる要因になります。そこで、付添人としては、監護措置の要否はもちろん、少年が被ることとなる不利益を考慮し、監護措置の回避に向けて積極的に活動するべきです。観護措置を回避する活動としては、保護者と面会を重ねて家庭環境を調整する、被害弁償や示談を進める、可能であれば学校、就労先との連携を図るなど、要保護性の解消に向けた環境調整活動を行う必要があります。

監護措置決定がなされた後に少年の身柄を確保する方法としては、①家庭裁判所に対し、観護措置の取消決定の職権発動を促すもの(少年法17条8項)、②観護措置が明らかに不当であるにもかかわらず、保護措置の取消しが認められない場合には、観護措置に対する異議申立てがあります(少年法17条の2第1項)。

審判

少年事件における審判の対象は、非行事実及び要保護性です。

非行事実は、刑事裁判にいう「公訴事実」に該当するものです。犯罪少年や触法少年では、家裁送致にあたり検察官等が送致書に記載した非行事実と、これと同一性を有する事実を含みます。虞犯少年における非行事実は、虞犯性及び虞犯事由に分けられます。

要保護性については、①犯罪的危険性(少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること)を中心として、②矯正可能性(保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性)及び③保護相当性(保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること)の3つの観点から、判断されます。

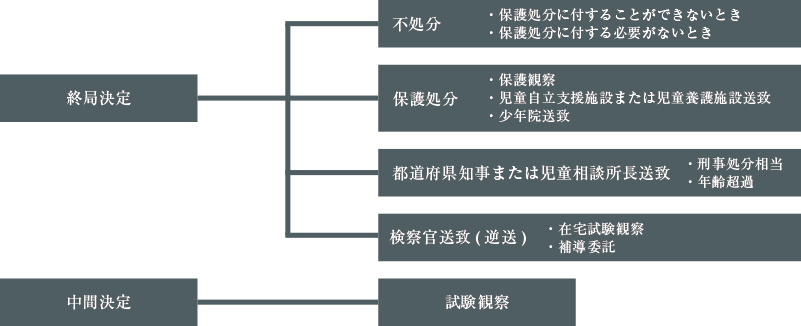

処分

家庭裁判所に送致された少年については、家庭裁判所による調査を経た後、何らかの処分が決定されます。この決定には、少年の最終的な処分を決定する終局決定と、終局決定前に中間的な措置としてなされる中間決定があります。

ア 終局決定

(ア) 審判不開始

審判不開始決定とは、家庭裁判が、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をすることをいいます。

審判に付することができないときは、①非行事実なし、②所在不明等、③その他(審判条件が存在しないとき等)に分けられます。

審判に付するのが相当でないときは、審判に付すべき事由はあるが、少年の要保護性が既に解消し、不処分、保護処分、児童福祉上の措置、刑事処分のいずれも必要なく、審判をする必要がない場合で、次の3つに分けられます。①保護的措置(調査官の訓戒、教育的指導や、被害者の話を聞いて内省を求めるなどの保護的措置により、少年の要保護性が既に解消した場合)、②別件保護中(少年が他の事件ですでに処分されているので、本件では特に保護処分をする必要性がないと認める場合)、③事案軽微(非行事実が極めて軽微で、警察、家庭、学校等で適切な措置がとられたことで既に要保護性が解消し、再非行のおそれもなくなっている場合)です。

審判不開始決定が少年に告知されることで、事件が終了します。

(イ) 不処分

不処分決定とは、家庭裁判所が、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときに、その旨の決定をすることをいいます。

保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、審判不開始と同じ内容です。

不処分決定がなされると事件は終局します。不処分決定に伴って、保護措置や試験観察等の中間決定の効力は消滅します。

(ウ) 保護処分

保護処分には、以下の3つの類型があります。

a 保護観察

保護観察とは、少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分です。保護観察の対象となる少年は、①少年法24条1項1号の保護処分に付されている少年(保護観察処分少年)、②少年院からも仮退院を許されている者(少年院仮退院者)です。

指導監督は、次の方法によって行われます。①面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること、②保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項を遵守し、ならびに生活活動指針に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示、その他の措置をとること、③特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施することです。

補導援護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ行われます。具体的には、住居その他の適切な宿泊場所を獲得すること、医療及び療養を受けること、職業を確保すること、教育的訓練を受ける手段を確保すること等を助け、また、社会生活に適応するための必要な生活指導等が行われます。

保護観察の期間は、その少年が20歳に達するまで(その期間が2年未満の場合は2年間)が原則です。もっとも、少年の改善更生に資すると認められるときは、期間を定めて保護観察を一時的に解除することができます(一時解除)。また、保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。

b 児童自立支援施設又は児童養護施設送致

児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の元から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。児童自立支援施設送致が選択される場合としては、年齢が中学生相当の少年で、少年自身の非行性はそれほど進んでいないものの、保護者が育児放棄をしていたり、少年を虐待していたりするなど、家庭環境等に大きな問題がある場合が多いです。

児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所したものに対しする相談その他自立のための援助を行うことを目的とする施設です。児童養護施設は、本来要保護児童のための施設であり、非行性のある児童に対する特別な処遇を行うことが困難であることが多いです。そのため、実務上、児童養護施設送致決定がなされるケースは少ないです。

c 少年院送致

少年院は、保護処分の執行を受ける者及び少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これらのものに対し矯正教育その他必要な処遇を行う施設です。少年院送致は、少年を少年院に強制的に収容する保護処分であり、少年の自由を拘束する点で最も強力な処分です。

少年院送致決定は、原則として、12歳以上20歳未満の少年に対して行われます。収容期間は、原則として少年が20歳に達するまでです。

少年院の種類は4つあります。

第1種:保護処分を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上のものを収容します。

第2種:保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上26歳未満のものを収容します。

第3種:保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のものを収容します。

第4種:少年院において刑の執行を受ける者を収容します。

(エ) 検察官送致

検察官送致決定は、家庭裁判所が、①調査あるいは審判の結果、本人が20歳以上であることが判明したとき(年齢超過)、または、②死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分相当と認めるときに、事件を検察官に送致する決定をいいます。いわゆる逆送といわれます。

逆送された場合、以後は成人の刑事手続きとほぼ同じく、みなし勾留(逆送後、観護措置が裁判官のした勾留とみなされること)、起訴・公判・判決という手続きをたどります。

(オ) 知事又は児童相談所長送致

都道府県知事又は児童相談所長送致は、家庭裁判所が、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときに、事件の権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致する決定をいいます。決定の対象となるのは、18歳未満の子どもであり、保護処分や保護的措置による不処分よりも児童福祉機関による措置に委ねるのが適切と認められる場合になされる処分です。なお、実務上、児童相談所長送致決定のみがなされています。

イ 中間決定(試験観察)

試験観察とは、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、審判に付された少年の終局処分を決定する以前に、少年を相当期間、家庭裁判所の調査官に観察させる中間処分です。試験観察には、①試験観察期間中、少年の自宅に戻って生活する在宅試験観察、②民間の篤志家の下や施設で生活する身柄付補導委託、③自宅に戻りながら第三者の援助を受ける在宅補導委託があります。試験観察は、引き続き少年の調査、観察を行い、適切な終局処分を判断するための資料を収集するとともに、少年の環境調整を行うことができるという意義もあります。

試験観察はいつでも取り消すことができ、試験観察取消決定によって効力が消滅し、試験観察が終了します。担当調査官は、試験観察終了時に最終的処遇意見を出すことになっており、裁判所はそれを参考に再度審判を行い、終局処分を決定します。

抗告等

ア 保護処分に対する不服申立てとしては、抗告、再抗告、保護処分の取消しがあります。「抗告」とは、家庭裁判所の保護処分決定に対する高等裁判所への不服申立てをいいます。「再抗告」とは、抗告裁判所の決定に対する最高裁判所への不服申立てをいいます。「保護処分の取消し」は、保護処分決定をした裁判所に対するもので、保護処分確定後も申し立てることができることから、刑事事件における再審に相当するものです。

その他、観護措置決定の異議審決定に対する不服申立制度としての最高裁判所への「特別抗告」も認められています。

イ 抗告理由は、①決定に影響を及ぼす法令の違反、②重大な事実誤認及び、③処分の著しい不当の3つです。抗告権者は、少年、その法定代理人及び付添人です。

以上のように少年手続きの概略について説明しましたが、少年の手続きは成人と異なり、複雑であり、また、少年事件特有の配慮が必要であることから、少年が事件に巻き込まれてしまった場合や逮捕されてしまった場合には早期に弁護士に相談し、今後の対応について考えることが重要となります。

子供が事件に関与してしまった場合には、すぐに当事務所までご連絡下さい。